鼠ヶ関(鶴岡市指定史跡) – 山形県鶴岡市鼠ヶ関

2025 / 07 / 20 歴史コラム

目次

-

-シェア

鼠ヶ関(ねずがせき)は、奥羽三関の一つで、越後国と出羽国の国境に位置し、出羽国の日本海側の玄関口となっていました。奥羽三関とは、五世紀頃に蝦夷の南下を防ぐために設けられた関所で、鼠ヶ関の他、勿来関(福島県いわき市)、白河関(福島県白河市)を指します。

「鼠ヶ関」の文献上の初見は、平安時代中期の歌人・能因法師の「能因歌枕」で、「ねずみが関」とあります。その他、「保元物語」には「念誦の関」、「義経記」には「念珠の関」、「吾妻鏡」には「念種関」と記されています。

源義経と弁慶を題材とした歌舞伎の演目る「勧進帳」の舞台になっている場所でもあります。「勧進帳」の設定は「安宅の関」(石川県小松市)となっていますが、「義経記」によれば、義経一行が「念珠の関」の木戸を通って出羽国に入り「はらかい」という場所に着いたとあり、当地の県境の北側に「原海(はらみ)」という地名が残っており、これが「はらかい」ではないかと見られています。

また、鼠ヶ関には「源義経上陸の地碑」も建てられています。昭和四十年1965NHK大河ドラマ「源義経」が放映されましたが、原作者の村上元三氏に「源義経上陸の地」の揮毫を町で願い出たところ、「今のところ上陸地ということに確信がない」ということで、「源義経ゆかりの浜」と揮毫し、その碑が港の厳島神社境内に建てられました。

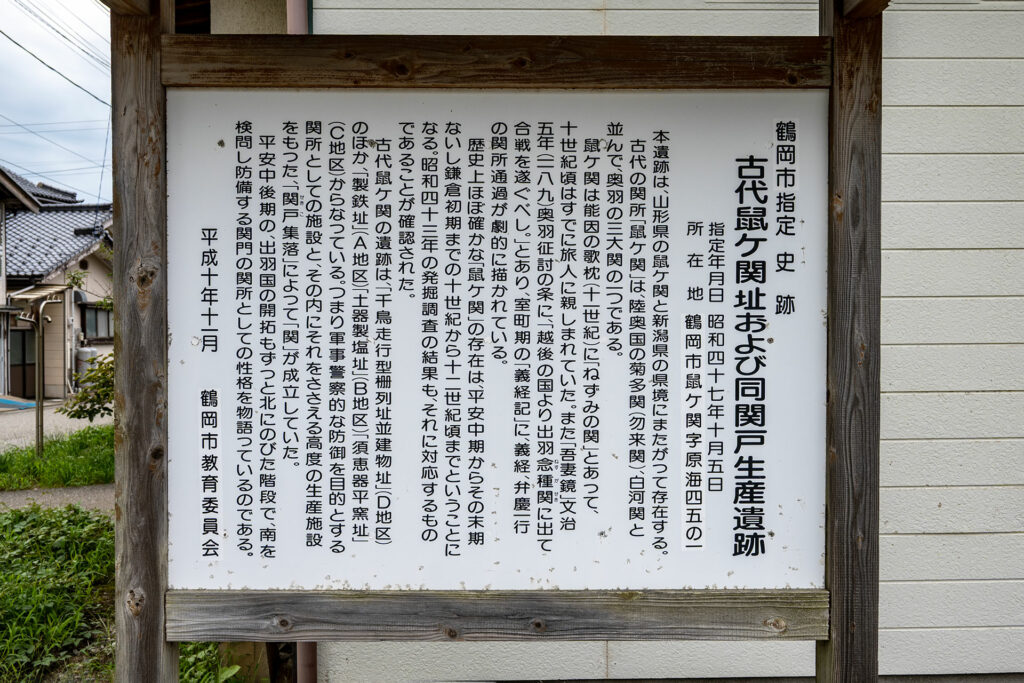

その後二十年が経ち、今度は村上氏から「鼠ヶ関は義経が上陸した地に間違いがない」という連絡があり、「源義経上陸の地」と揮毫していただき、現在の「源義経上陸の地碑」となったという逸話があります。除幕式後の村上氏による記念講演では、義経一行は、「能登半島から海路佐渡を経て鼠ヶ関に上陸した」という話だったといいます。 鼠ヶ関には、国道七号線に沿って「近世念珠関址」があります。ここは、慶長年間から明治五年1872まで近世の関所が置かれた場所で、大正十三年1924、内務省の史蹟に指定されていました。それ以後、この地が古代から近世に至る関所とされてきました。しかし、昭和四十三年1968、山形・新潟県境一帯の発掘調査があり、約一キロメートル南方に、古代関所址の存在が確認されました。遺跡は、棚列址、建物址、須恵器窯跡、製鉄址、土器製塩址が、約一メートルの地中から見つかり、関所の軍事施設と高度の生産施設を持つ村落の形態を備えていました。この遺跡の年代は、平安中期から鎌倉期の十世紀から十二世紀にわたり、「古代鼠ヶ関址および同関戸生産遺跡」と名付けられています。

古代鼠ヶ関址碑 地図

近世念珠関址 地図

近世念珠関址 ‐ あつみ観光協会

撮影日2024年09月07日